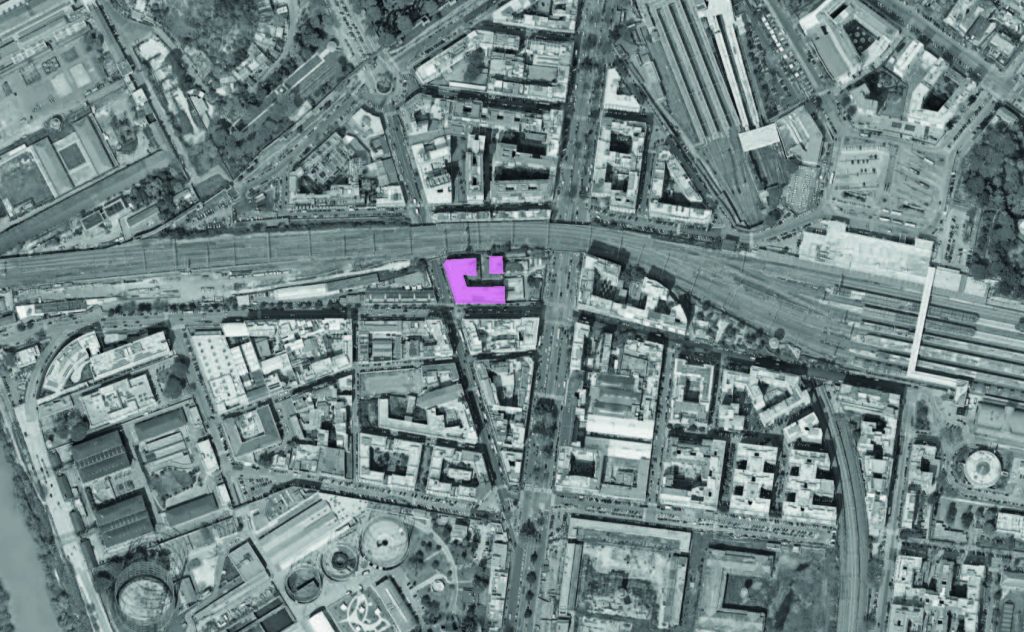

Porto Fluviale Rec House

L’occupazione abitativa di Porto Fluviale, avviata nel 2003 nel quartiere Ostiense, è una delle più longeve di Roma, riuscendo a far coabitare culture diverse e offrire spazi e servizi aperti al quartiere. Nel 2020, il Comune di Roma ha avviato una co-progettazione con l’Università Roma Tre e la comunità occupante per trasformare l’ex caserma in un modello di edilizia sociale e rigenerazione urbana. Il progetto “Porto Fluviale RecHouse”, vincitore del bando PINQuA e finanziato dal PNRR, ha dato il via ai lavori nel 2024. L’intervento mira a rifunzionalizzare l’area senza consumo di suolo, integrando efficienza energetica, edilizia sociale e spazi condivisi. Grazie a una gestione partecipata, Porto Fluviale RecHouse diventerà un modello di coabitazione sostenibile e inclusiva, preservando la continuità storica dell’occupazione.

Keywords

LINK

Categorie di intervento

Progettisti

Ente promotore

Cronologia

2003: occupazione dell’edificio

2021: inizio del processo di istituzionalizzazione

2021-2026: cantiere

Budget

Obiettivi

L’obiettivo è recuperare un bene vincolato attraverso la rifunzionalizzazione di un immobile dismesso, evitando il consumo di nuovo suolo e adottando un approccio improntato alla sostenibilità e alla densificazione urbana. Il progetto prevede interventi di efficientamento energetico, garantendo prestazioni elevate in termini di risparmio e riduzione dell’impatto ambientale. Parallelamente, l’iniziativa punta ad ampliare il patrimonio di edilizia sociale, offrendo soluzioni abitative accessibili e contribuendo alla riduzione del disagio abitativo. Ciò avverrà attraverso un processo di integrazione sociale che favorisca l’inclusione e la coesione tra i residenti, mitigando le criticità legate all’occupazione abitativa e promuovendo modelli di convivenza sostenibili. Un altro aspetto centrale del progetto è la creazione di nuovi spazi pubblici, restituendo alla comunità aree di aggregazione e servizi condivisi. L’intervento sarà supportato da modalità innovative di gestione.

Non convenzionalità

Abbordabilità

Gli alloggi saranno assegnati agli attuali abitanti con un canone di edilizia residenziale pubblica (ERP), una forma di canone sociale calcolato in base alla condizione economica del nucleo familiare.

Informalità

Il progetto ha origine da un’esperienza di occupazione abitativa promossa dai movimenti per la lotta per la casa di Roma, sviluppatasi attraverso un’occupazione durata 20 anni.

SCHEDA INFORMATIVA

CARATTERISTICHE PATRIMONIALI

Regime d'uso

Tipo di intervento

Soggetti attuatori

Distribuzione territoriale

Soluzione abitativa

Integrazione con spazi ad uso non residenziale

Servizi condivisi

Unità individuali

Unità permanenti

Proprietà

Dati spaziali

Numero di edifici

Tipologia edificio

Piani per edificio

Numero di unità abitative

Superficie totale

Spazi privati

Spazi condivisi

Spazi collettivi

Spazi pubblici

Accesso all'edificio

Distribuzione abitazioni

Soluzioni spaziali

Tipologia unità

Superficie unità

Distribuzione unità

Zona notte/individuale

Zona giorno/comune

Altezza interpiano

Soluzioni spaziali unità abitative

BENEFICIARI E PROCESSO

Numero beneficiari

Tipologia beneficiari

Usi non residenziali

giardino fotovoltaico su terrazza comune; servizi di vario genere verranno aperti a tutta la città nel cortile: un mercato a km 0, uno sportello antiviolenza, usi civici e collettivi intergenerazionali e tecnologico-digitali per didattica a distanza e trasferimento tecnologico, spazi per l’artigianato, per l’allenamento circense e la danza, una sala da tè e un centro di mobilità sostenibile

Modalità di gestione

giardino fotovoltaico su terrazza comune; servizi di vario genere verranno aperti a tutta la città nel cortile: un mercato a km 0, uno sportello antiviolenza, usi civici e collettivi intergenerazionali e tecnologico-digitali per didattica a distanza e trasferimento tecnologico, spazi per l’artigianato, per l’allenamento circense e la danza, una sala da tè e un centro di mobilità sostenibile

Modalità di accesso

Gli alloggi saranno assegnati attraverso un bando di edilizia residenziale pubblica (ERP) speciale (gli attuali assegnatari sono gli ex-occupanti, i quali hanno goduto di una specifica priorità nell’assegnazione dell’alloggio).

Testi e scheda a cura di Constanze Wolfgring e Sofia Rizzo. Elaborazioni grafiche di Sofia Rizzo: le riletture critiche si basano sull’interpretazione dell’autore del caso di studio sopra riportato.